老と介護と[姥捨山]

同世代の友人、仕事仲間に隣近所、

此処ドイツでも会うたび出てくる親の話。

30代、40代の頃には上がらなかったテーマです。

それもその筈

50代後半にもなると親も80オーバー。

末っ子であるクマ夫の母親ともなると90歳。

要介護1から2になった。ウチは3になった。

施設は1年待ち、幾らする?

デイサービスを嫌がる、歩行器を意地でも使おうとしない。

目が殆ど見えないのにテレビ雑誌の契約を止めない。

『頑固』この単語を誰もが使い、ため息をつく。

そんな話を聞く度、子供達の足枷になるのだけは避けたい。

そうなる前にポックリ逝きたいと切に願うのです。

義母ょ、貴方もそう思っていたのか?

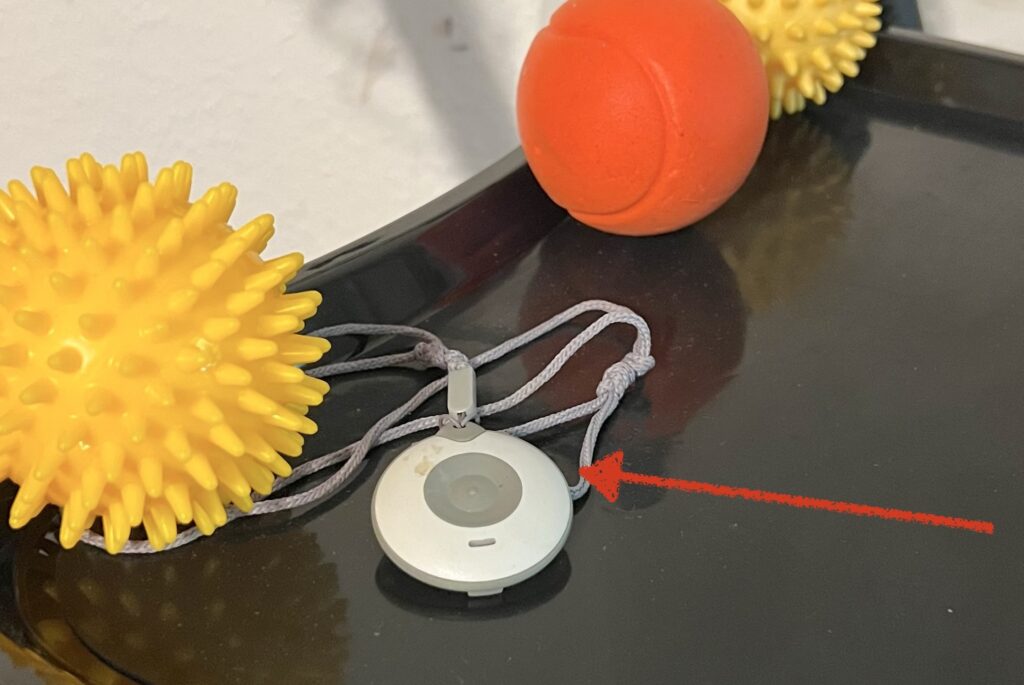

義母の室内用歩行器画像の背景。

剥がれた壁紙は、3階に住む90代独居老婆の洗濯機の水が

1階の義母の台所とリビングにまで流れ出したため。

1ヶ月経っても終わらぬ工事

上と下の独居老人に挟まれた、2階に住む若者はサポートに追われ

てんやわんやだったと嘆いておられました。

ふと、1976年放送、日本昔ばなしの『うばすて山』

を想い出し調べてみると、山へ捨てられるのは60歳。😨

姥というからには女性限定であり、

私も姥捨山行きのバス乗車は3年を切っています。

いつ何時、寿命を迎えるやもせぬ。

一回でも多く好きなものを胃袋に収めておかなくちゃ。

どうして、そこへ発想が飛ぶ?

呆れるクマ夫でしたが、お寿司大好物の子供達は大喜び。

車で20分、魚屋さんへと飛んで行きました。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

街中で見かけた品の良いマダムが引いていた

福祉国家・デンマークのオシャレな歩行器

https://www.byacre.com/de/rollators/