【話したくなる雑学】日本の玄関口・東京駅は「松の杭」で支えられてた?/歴史散歩

レンガ造りの美しい東京駅。駅舎前で記念撮影をしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この駅舎が復元されたのは2012年。そして創業は、実に1914年。111年前にさかのぼります。江戸時代から近現代まで、歴史の渦の中にある東京駅をお散歩してみましょう!

東京駅をめぐる歴史さんぽのガイドは、作家で江戸歩き案内人の黒田 涼さん。歴史の痕跡を歩いて探し、見出すフィールドワークにこだわり、文章や街歩きガイドツアー、メディアでその魅力を紹介しています。

最初に訪れるのは、丸の内北口ドーム。第二次世界大戦の爆撃で3階部分が破壊されましたが、復元されました。上部には12支のうち、方向を示す8種類の動物が飾られ、天井近くには鷲のレリーフも。この大きさは駅内部のプレートで実感できるようになっているのです。

次は東京駅の駅舎の外観を飾るレンガを見に行きましょう。駅舎は鉄骨レンガ造りで、建物を支える構造レンガと、外側を飾る化粧レンガがあります。化粧レンガは93万枚。東京駅の駅舎は、レンガとレンガの目地を「覆輪目地」と呼ばれる特殊な工法で仕上げています。下の写真を見てみてください。目地の部分がぷっくりと膨らんでいるのがわかりますか? すべてこれ、手作業。気の遠くなるような作業ですが、こうすることで、外壁に光が当たったとき、目地の部分が陰にならず、美しく見えるのです。

次の注目ポイントは東京駅の地盤の話。かつての駅舎の基礎は驚くほど堅固にできていました。設計者の辰野金吾博士は、辰野「堅固」と言われた徹底ぶり。駅舎の基礎は、松の杭を60㎝間隔で1万本以上埋め込み、厚さ1.2メートルのコンクリートをうち、さらに鋼材を格子状に並べ、さらにコンクリートをうっていました。そのため、完成直後の関東大震災も耐える丈夫さだったのです。現在の駅舎は免震構造になっています。

次は「日本の鉄道の父」井上勝の像を見に行きましょう。丸の内北口からロータリー方向に真っ直ぐ進んだ北東の角で駅を見守っているような井上勝像。幕末にイギリス留学した「長州ファイブ」の一人で、明治維新後に鉄道事業を推進し、東海道線の全通を実現した人物です。

さて、駅の正面の丸ビルへ。この一階にも迫力のある展示があります。それは、1923年に建てられた旧丸ビルの基礎だった松の杭。東京駅正面から皇居に伸びる行幸通り側の入口を入ったところ、床のガラスの下に、長い杭が横たわっていて、その足元にはその杭から型取りしたモニュメントが立っています。

ここで質問です。東京駅の旧駅舎も旧丸ビルも、基礎に松の杭が使われていた理由は、松の比重の大きさや強度もあるのですが、もうひとつの理由がわかりますか? その答えは「松脂(まつやに)」の存在。松脂には防腐効果があるため、地中でも腐りにくく耐久性があるとされ、かつては基礎に多く使われていました。

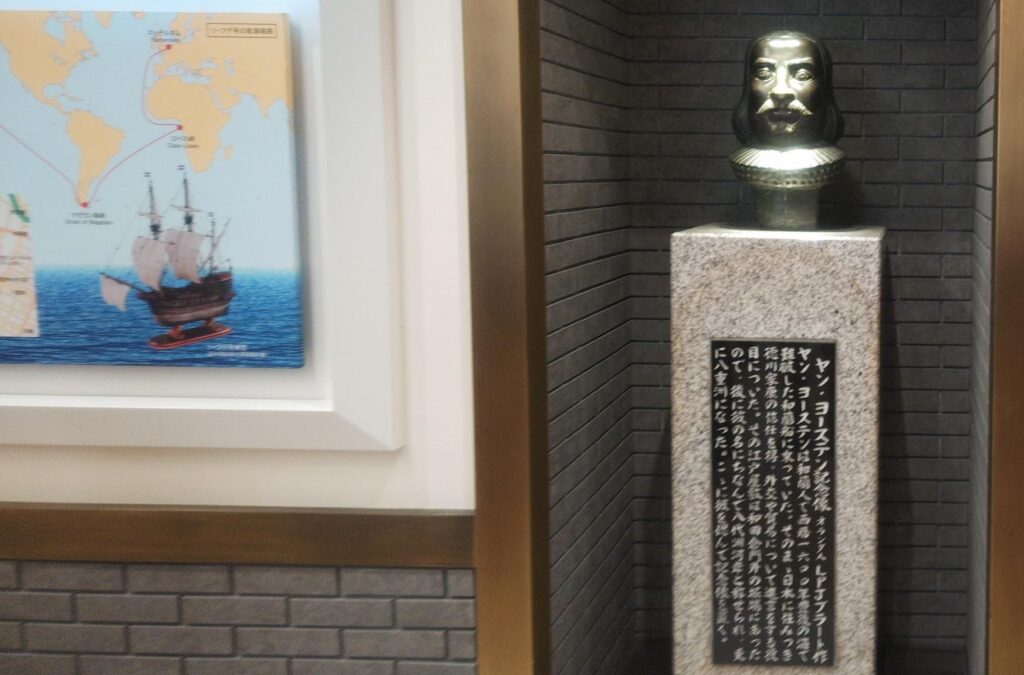

旧丸ビルでは15mもの長さのアメリカ産の松杭が5443本も使われていたようです。さて、丸ビルの南西の角を少し入ったところに、船のモニュメントがあります。これは、1600年に今の大分県に漂着したオランダ帆船、リーフデ号。江戸時代初期に徳川家康の外交顧問を務めたオランダ人、ヤン・ヨーステンと、同じく家康につかえ、のちに旗本になったイギリス人、三浦按針、つまりウィリアム・アダムズが乗船していた船です。

ここから駅舎に戻るように道を渡ると、男性の像が見えてきます。これは「アガぺの像」。第二次世界大戦のBC級戦犯刑死者・獄死者の遺書を集めた「世紀の遺書」という本の収益で建てられました。この本により、それまであまり知られていなかったBC級戦犯の実態が広く知られるようになりました。

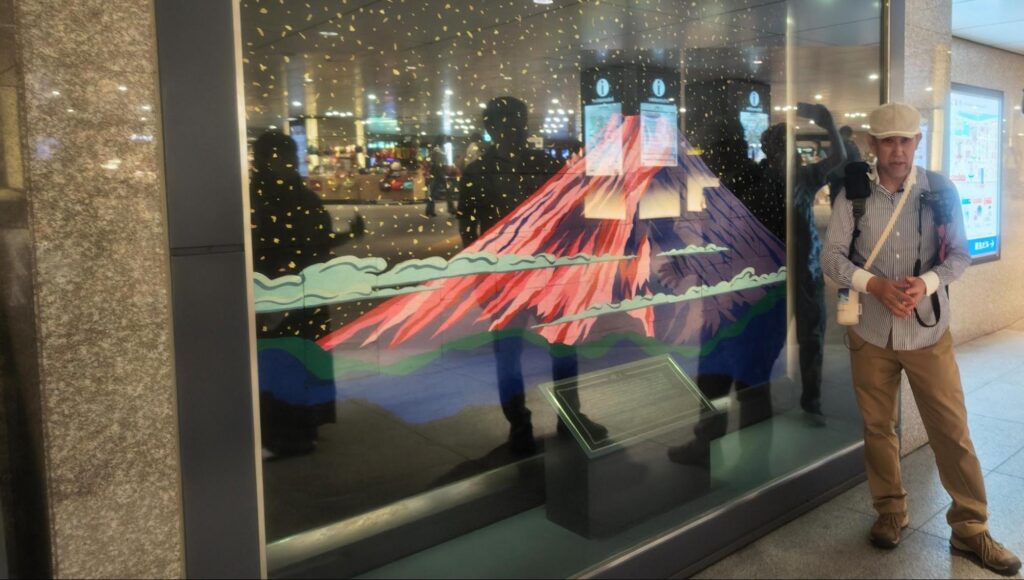

さて、駅に戻りましょう。丸の内駅舎の地下の一角に、赤い富士山の絵があります。丸の内駅舎の屋根の多くは国産のスレート葺き。復元される際も石巻市のスレートが使われる予定でしたが、2011年の東日本大震災で多くが損傷。輸入材も使われましたが、このスレートの縁で、石巻市の小中学生が復興の希望を象徴する富士山をスレートに描き、それがここに飾られています。反射でよく見えないかもしれませんが、実物はとても美しい絵です。

さらに少し歩くと、大きな動輪が。これは蒸気機関車C62の動輪で、最大級のもの。北口からここに移ってきました。近くに立つと、その大きさに目が奪われます。

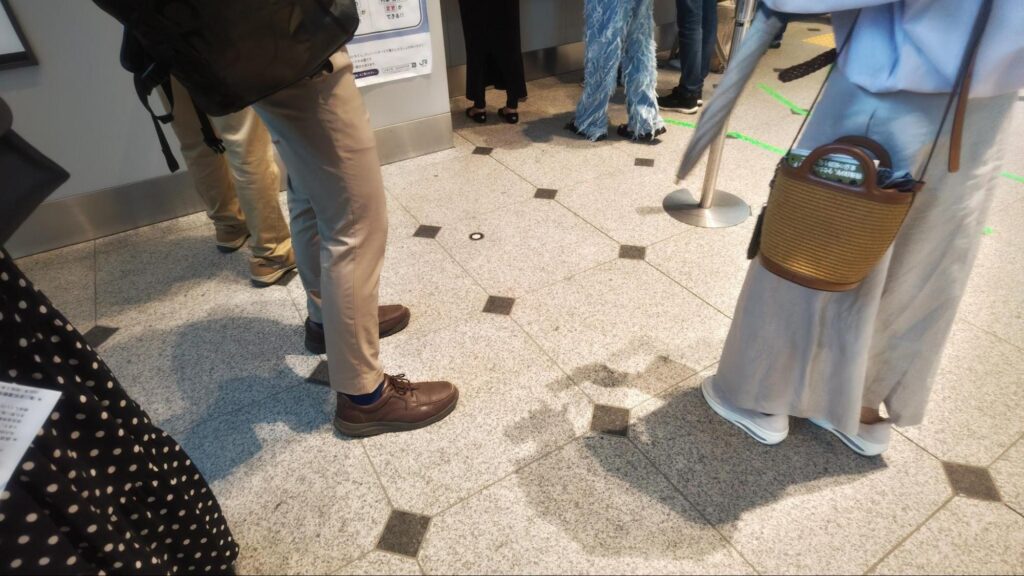

ふたたび一階、丸の内南口へ。左手奥の券売機の左にあるのが、「原首相遭難現場」です。1921年11月4日、原敬首相は京都へ向かうとき、ここで右胸を刺されました。駅長室に運ばれたときは、すでに絶命していたそうです。床にぽつんとある白い点が襲われた場所です。

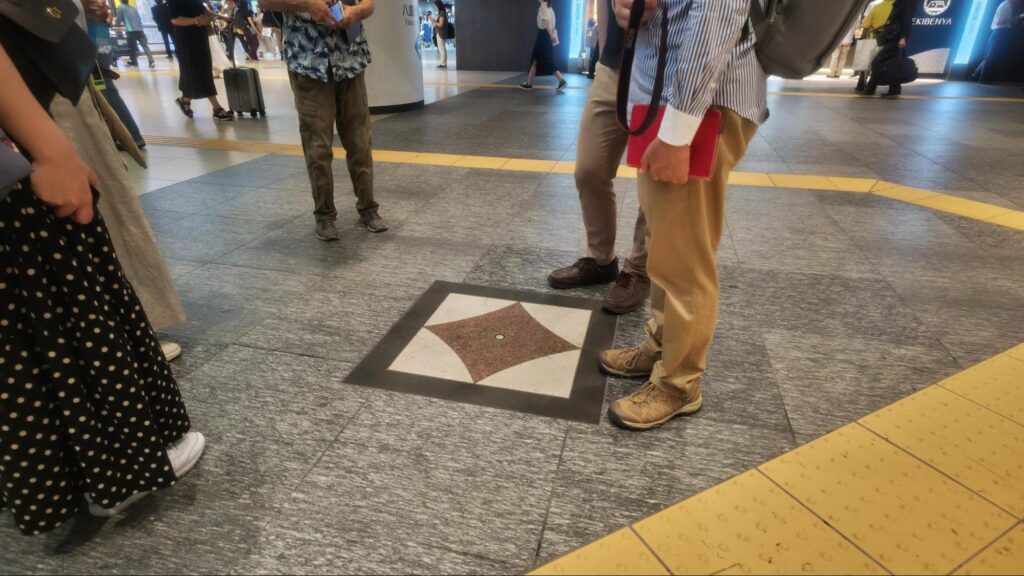

そして構内にも。1930年11月14日、当時の濱口雄幸首相が岡山県へ陸軍の演習視察に向かうところ、第4ホームでピストルで狙撃されました。一命は取り留めましたが、翌年8月26日になくなりました。当時のホームは入れなくなり、今はホーム下の通路床、新幹線乗り場の近くに事件現場を示す点とプレートがあります。

さて最後は東京の巨大地下街、八重洲地下街へ。この「八重洲」の語源は、先ほども出てきたヤン・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン。徳川家康の外交・貿易顧問として当初は丸の内のお堀端に屋敷を与えられました。「ヤン・ヨーステン」の当て字として、「耶楊子(やようす)」→「八代洲(やよす)」となり、屋敷のあったあたりが明治になって「八重洲町」に変わります。その後、町名変更を経て、東京駅の反対側が「八重洲」と変わりました。八重洲地下街には彼のちょっと怪しげな胸像が飾られています。

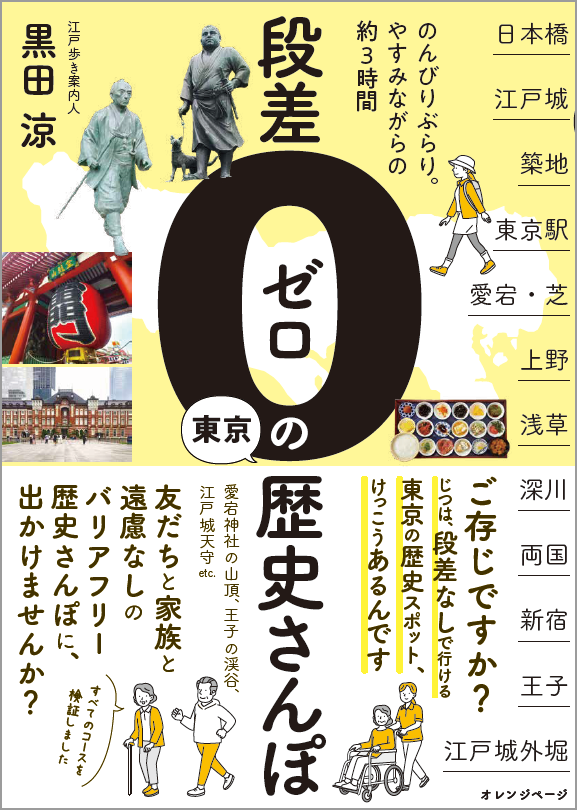

今回も、お疲れ様でした! 江戸から近現代にかけ、東京駅周辺は日本の中心としてさまざまな顔を見せてきました。ご紹介しきれなかった歴史ポイントもたくさん! 黒田 涼さんが書いた歴史散策ガイド『段差ゼロの東京歴史さんぽ』に、より詳しい歴史の解説や、おすすめの東京駅ビューポイントについて、階段を上らず、段差ゼロでまわれるコースを紹介しています。

ぜひお友達やご家族、旅行好きなおじい様おばあ様も伴って、東京駅歴史さんぽを楽しんでみてくださいね。

(書籍『段差ゼロの東京歴史さんぽ』より)

黒田 涼

江戸歩き案内人。講師も。東京から日本全国まで、フィールドワークで史跡をたずね、書籍やメディアで紹介。街歩きイベント主催や講師も。本の刊行を記念したおさんぽイベントも。詳細は「散策はエンタテイメントだ!」をチェックしてくださいね。黒田さんの記事は「歩いて、探して、歴史を発掘する黒田涼」から。

あわせて読みたい

撮影・文/はらだま