本と私【読書の秋】

秋になると、なんとなく本を開きたくなるのは不思議です。

夜が長くなって、家の中の時間が増えるせいでしょうか。外の空気が少し冷たくなってくると、温かい飲み物を用意して、ページをめくる時間がしっくりくるような気がします。

これまでの読書遍歴を振り返ると、その時々の趣味や関心が色濃く映し出されていて、懐かしさと少しの恥ずかしさがこみ上げてきます。

今回は、当時夢中になった本たちを少しご紹介したいと思います。

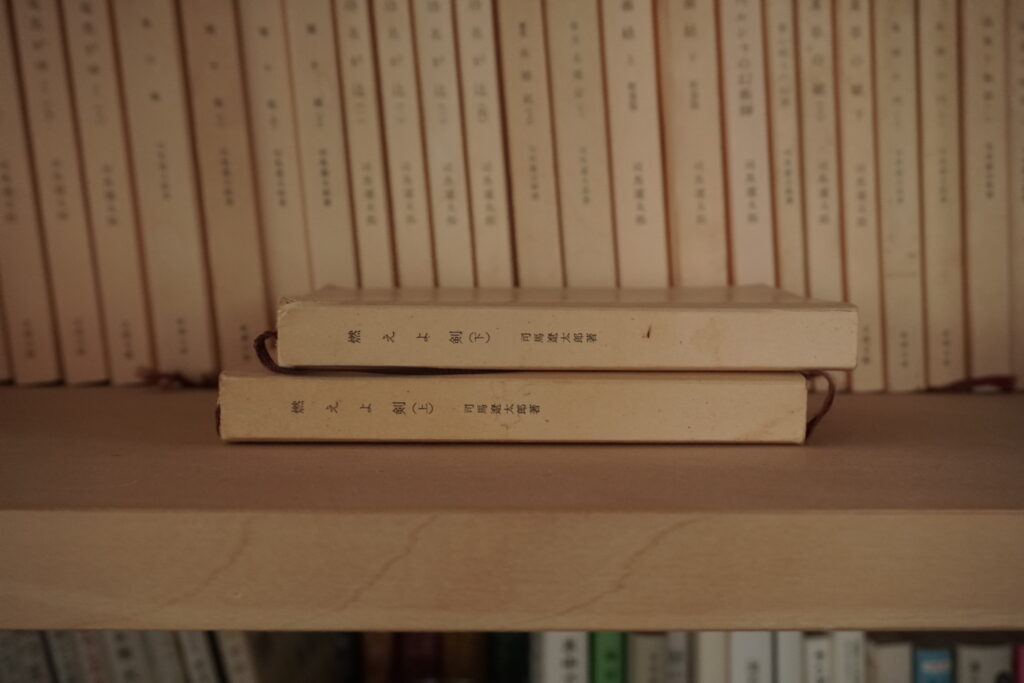

学生のころ夢中になっていたのは、歴史・時代小説。

司馬遼太郎さんの『燃えよ剣』では土方歳三にときめき、池波正太郎さんの『雲霧仁左衛門』には恋をしていました。思い返すと、中学生当時の私は年上の男性に憧れていたのかもしれません。難しい言い回しや知らない漢字を調べながら、必死に読み進めていたのも、目いっぱいの背伸びをしていたからだったのでしょう。

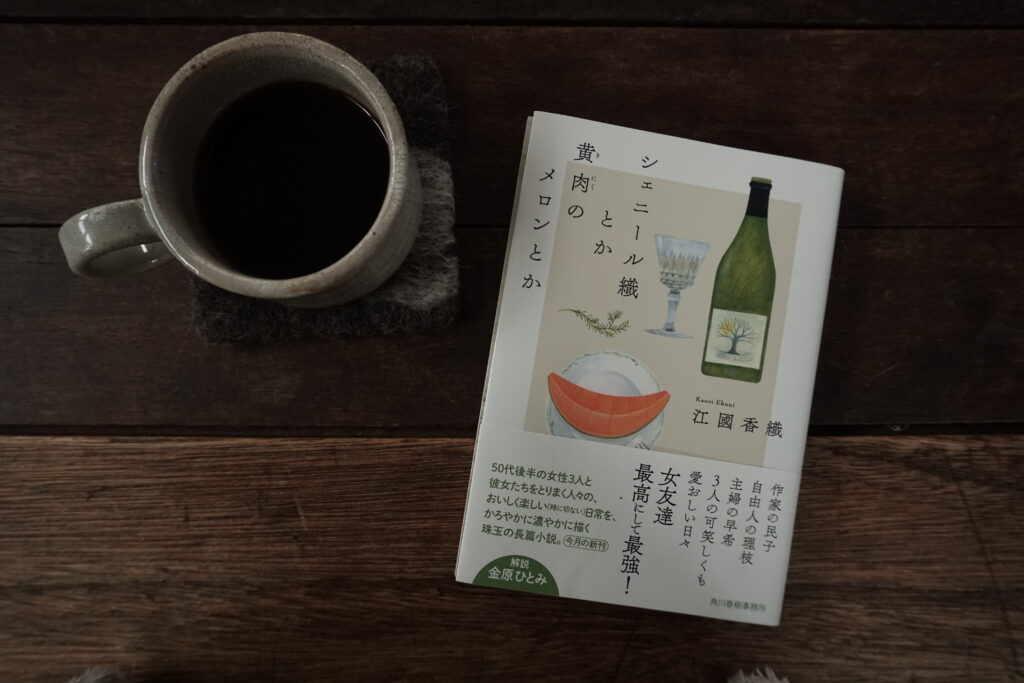

学生時代が終わり、働き始めた頃によく読んでいたのは、江國香織さん、村山由佳さん、唯川恵さんなどの恋愛小説。女性作家たちが描く恋愛模様。おしゃれな暮らしや洗練された言葉づかいに、大人の世界の香りを感じ、胸をときめかせていました。

そういえば、つい最近、待ち時間に読む本を選ぼうと本を探していると、江國香織さんの新作「シェニール織とか黄肉のメロンとか」が目に留まり、読んでみることにしました。およそ20年ぶりに手に取った江國香織さんの小説は、50代後半の女性3人の日常を描いた物語。そこには私の中にある“今の自分よりちょっと先行くお姉さん”(年齢も暮らしぶりも)たちの日々が綴られていて、読んでいると、20代前半のころに憧れた大人の女性たちが、自分と一緒に年を重ねてきたような感覚に包まれました。そして、期待通りの素敵なワードもあちこちに散りばめられていて、「そうそう、これこれ!」と頷きながらページをめくる楽しさがありました。

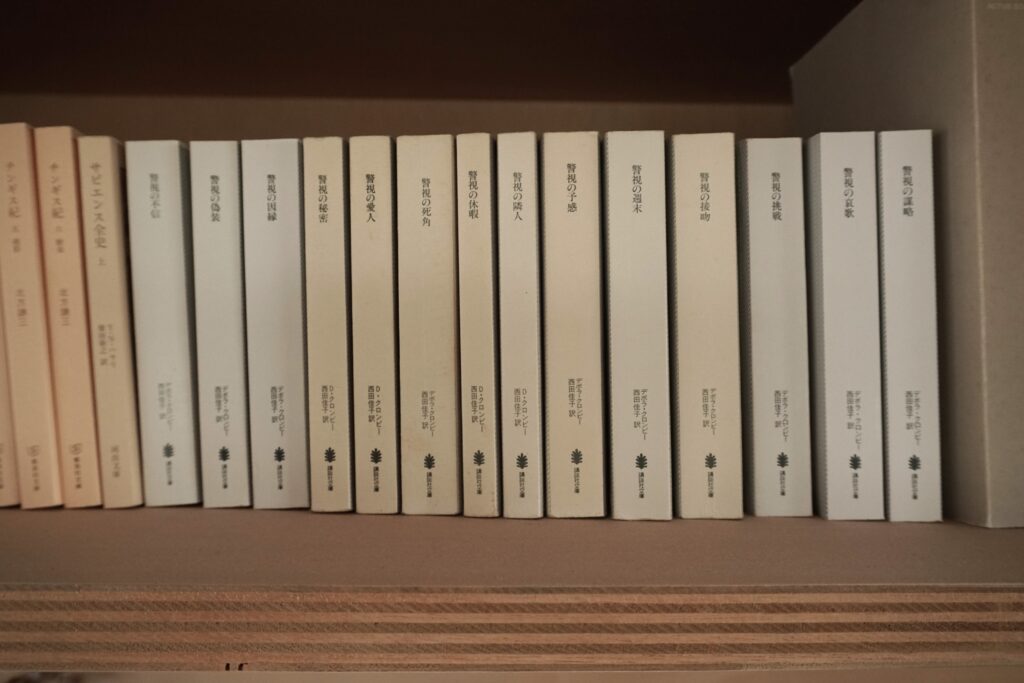

社会人生活にも慣れ、会社と自宅の往復だった事務的な日々に、非日常の刺激をくれたのが海外の推理小説でした。特にシリーズ物が好きでイギリス在住の作家デボラ・クロンビーの「警視ダンカン・キンケイド&ジェマ・ジェイムズ」シリーズは今でも大事に本棚に並べています。推理小説でありながら、イギリスの街並みやパブ、フィッシュ&チップス、きゅうりのサンドイッチに紅茶など、日常の暮らしぶりも丁寧に描かれていて、読みながら、いつかイギリスを訪れてみたいと思いを膨らませていました。(未だ実現していないのが残念ですが)

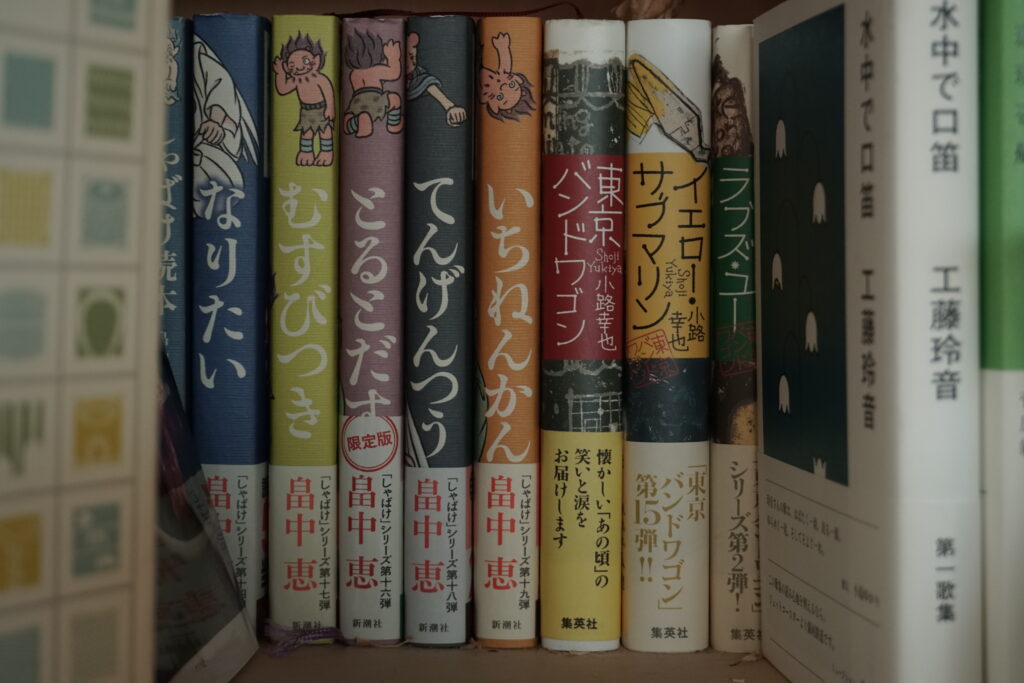

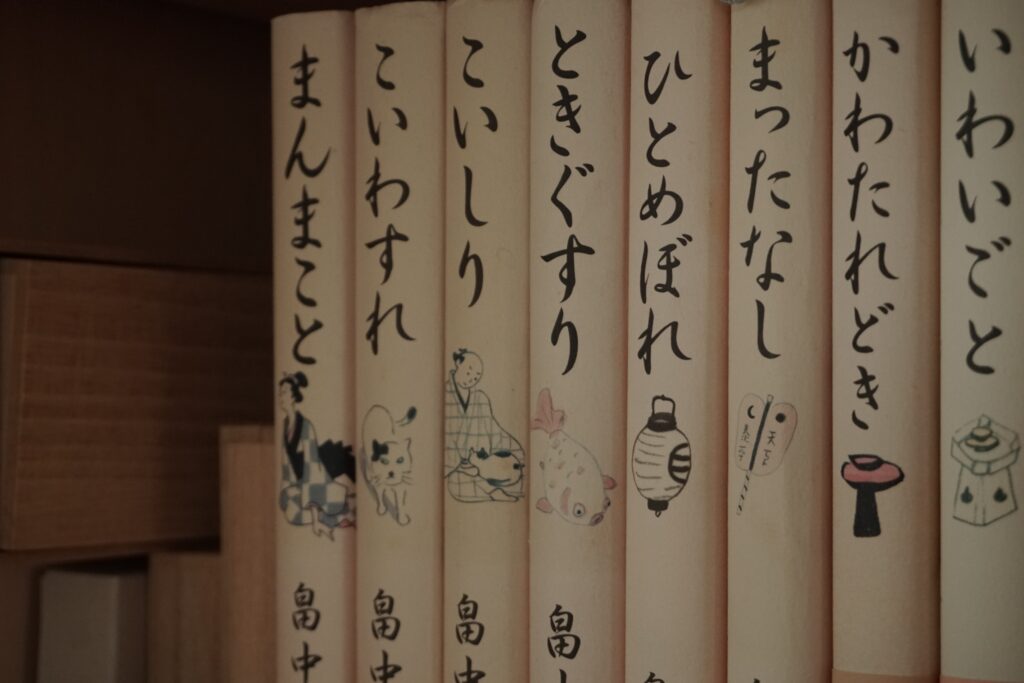

結婚・出産を経て、乳幼児期の子育て中に癒しとなってくれたのは、人情物や、心温まる家族の物語(感動しすぎて泣いてしまうのはNG)。慣れない育児に疲れ、孤独を感じていたあの頃。私を子育てからほんのひととき解放してくれたのは、感情を揺さぶり過ぎない、“良い話”でした。大事件や、大感動はないけれど、こころがじんわり温まって、クスっと笑えて、また続きが読みたいなと思える物語です。

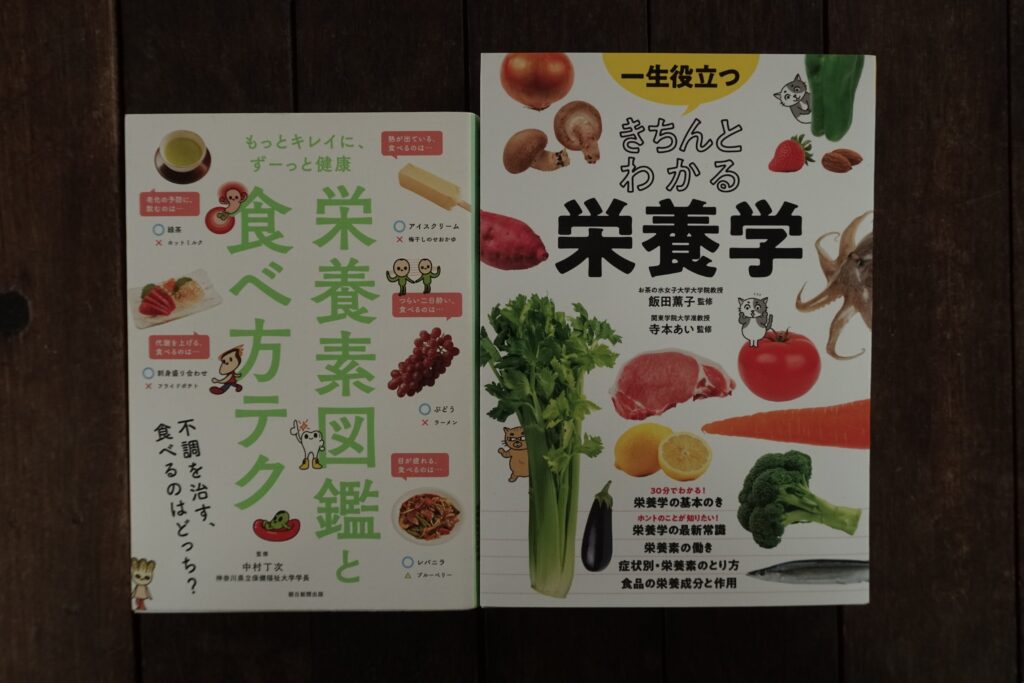

そして、現在。子どもたちも四六時中目が離せない時期を過ぎ、子育ても少し落ち着いてきたと感じているこの頃。最近の読書といえば「情報収集」ということが多くなりました。料理の本を読んだり、アロマの本を手に取ったり、栄養について学んだり。どれも自分と家族のための読書です。そんな時間が今はとても楽しいです。

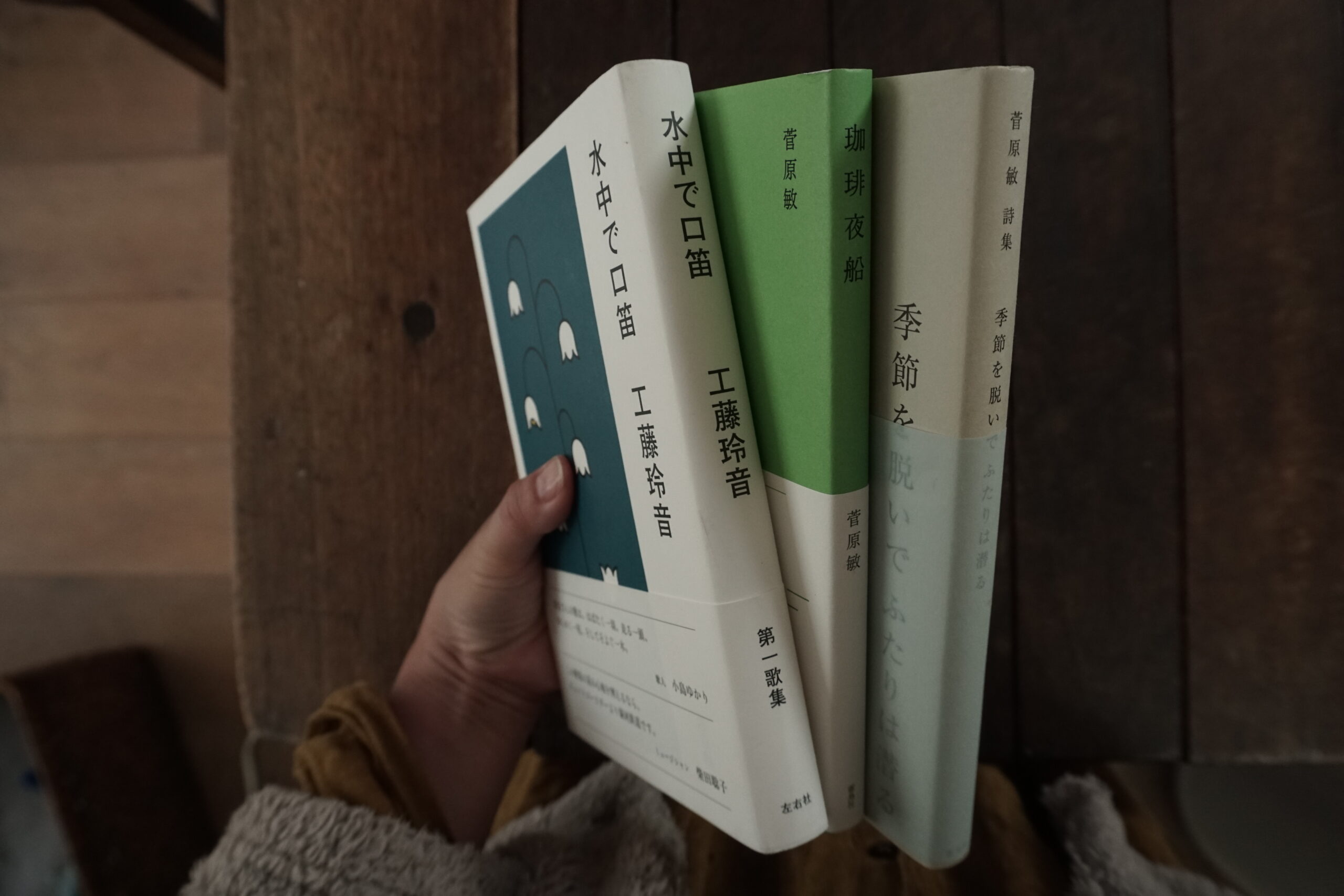

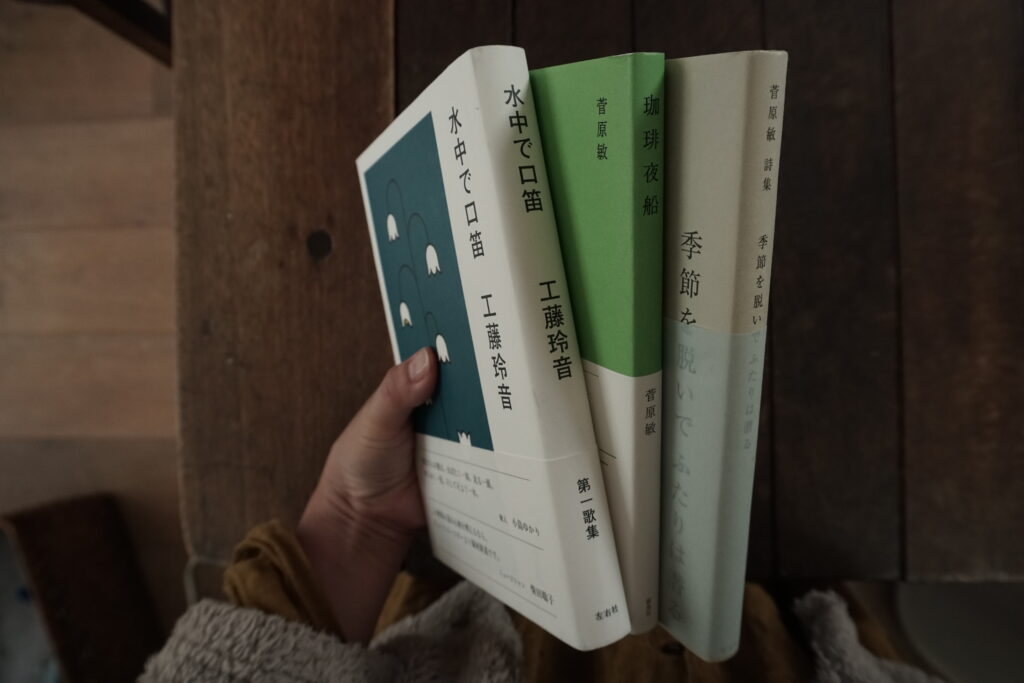

それから、就寝前のちょっとした時間に読み始めたのは「歌・詩」です。

想像が全て。すとんと心に落ちてくるものもあれば、ふわりと流れていくものもある__。自分なりの読み方で、読み進めていくととても心地よく、自律神経が整っていくような感覚があります。

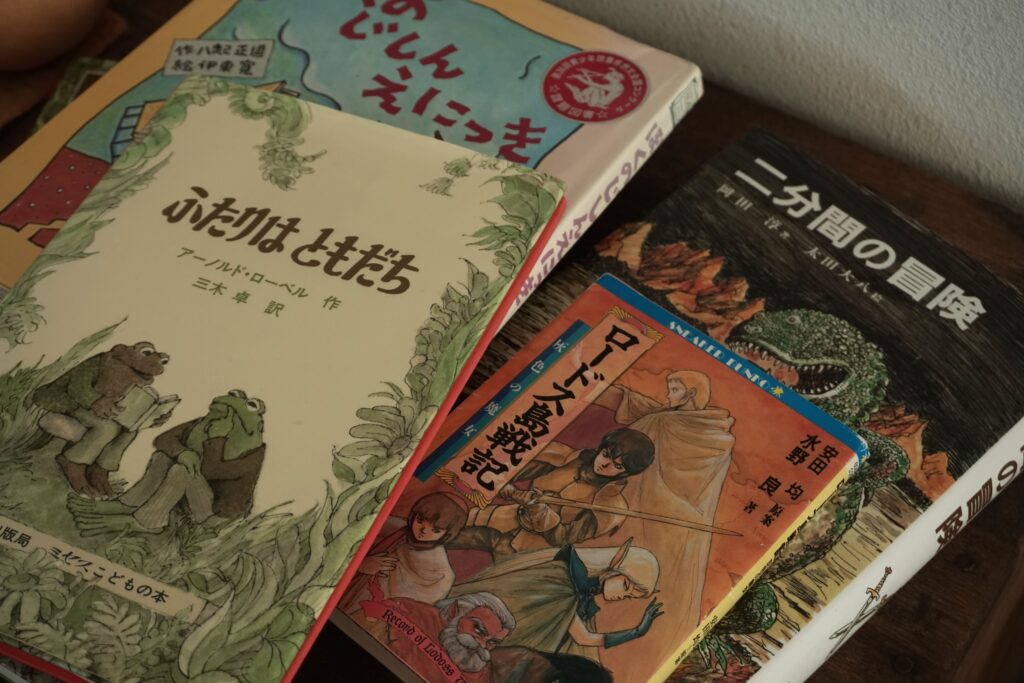

親になり、子ども達に本の素晴らしさ、面白さを伝えたいと思った時、やはり自分が当時夢中になって読んだ本を読んで欲しい、そう思いました。大事にとっておいた本もあれば、改めて買いなおした本もあります。数十年前の本でも、その中には色褪せない物語が息づいていて、子どもたちは新鮮な気持ちで、私は懐かしさを胸に読み返しています。

久しぶりに手に取った作家の本に懐かしさを感じたり、昔夢中になった物語を子どもと一緒に読んだり。本を通して、あの頃の自分やこれからの自分と静かに向き合えるのも、秋の読書の楽しさのひとつかもしれません。

今年の秋は、どんな本と出会えるでしょうか。

ページをめくるたび、少しずつ季節が深まっていくような気がします。