現代人は【1日2万回以上】選択してる⁉迷った時、頼れる『易タロットカード』とは?

私たち人間は、1日に2万回以上もの選択をしているのだそうです。「今日のランチは何にしよう」といった些細なことから、進学や就職のような大きなライフイベントまで、人生は選択の連続といっても過言ではありません。

暮らし方や生き方が多様化している現代では、それだけ「選択に迷う」ことが増えたともいえます。そんなときの打開策として、手軽に吉凶のヒントを得られる便利なツールをご紹介します。

占いの手法は、大きく3つに分けられる

雑誌やテレビなどで紹介される“運勢”が気になる、占いのコーナーを見るのがちょっとした楽しみになっている、という方は少なくありません。古今東西、さまざまな占いの手法が確立されていますが、実は大きく3種に分けられます。

生年月日のような固定の情報から占う命術(めいじゅつ)、道具を用いて意味を読み取る卜術(ぼくじゅつ)、人やものの見た目から判断する相術(そうじゅつ)の3つです。

・命術 星座占い、四柱推命、九星術など

・卜術 タロットカード、サイコロなど

・相術 手相、人相、家相など

このなかで、特に何かの選択に迷ったときに役立つのが卜術。東洋では易(えき)、西洋ではタロットカードによる占いが有名です。

タロットの由来は諸説ありますが、中世ヨーロッパで貴族の遊具として生まれたというのが定説。ちなみに、遊戯カードの代表格であるトランプは、このタロットから発展したものです。

一方、易とは「易経」(えききょう)の原理に基づいて、自然やものごとの吉凶を占う方法のひとつです。

その歴史は古く、今から6000 年ほど前、中国古代神話に登場する伏儀(ふくぎ)が易をスタート。約3000年前に周の文と周公が易経を作り、孔子が注釈を加えて、易経を完成させたといわれています。

そんな東洋の知恵と、西洋のタロットカードが融合したのが「易タロットカード」。 本来、易は筮竹(ぜいちく)やサイコロを用いて卦を立て、卦の爻辞(こうじ:卦を構成する6 本の各爻にかかる意味)や象意などから占うものです。そこには複雑さと奥深さがあります。

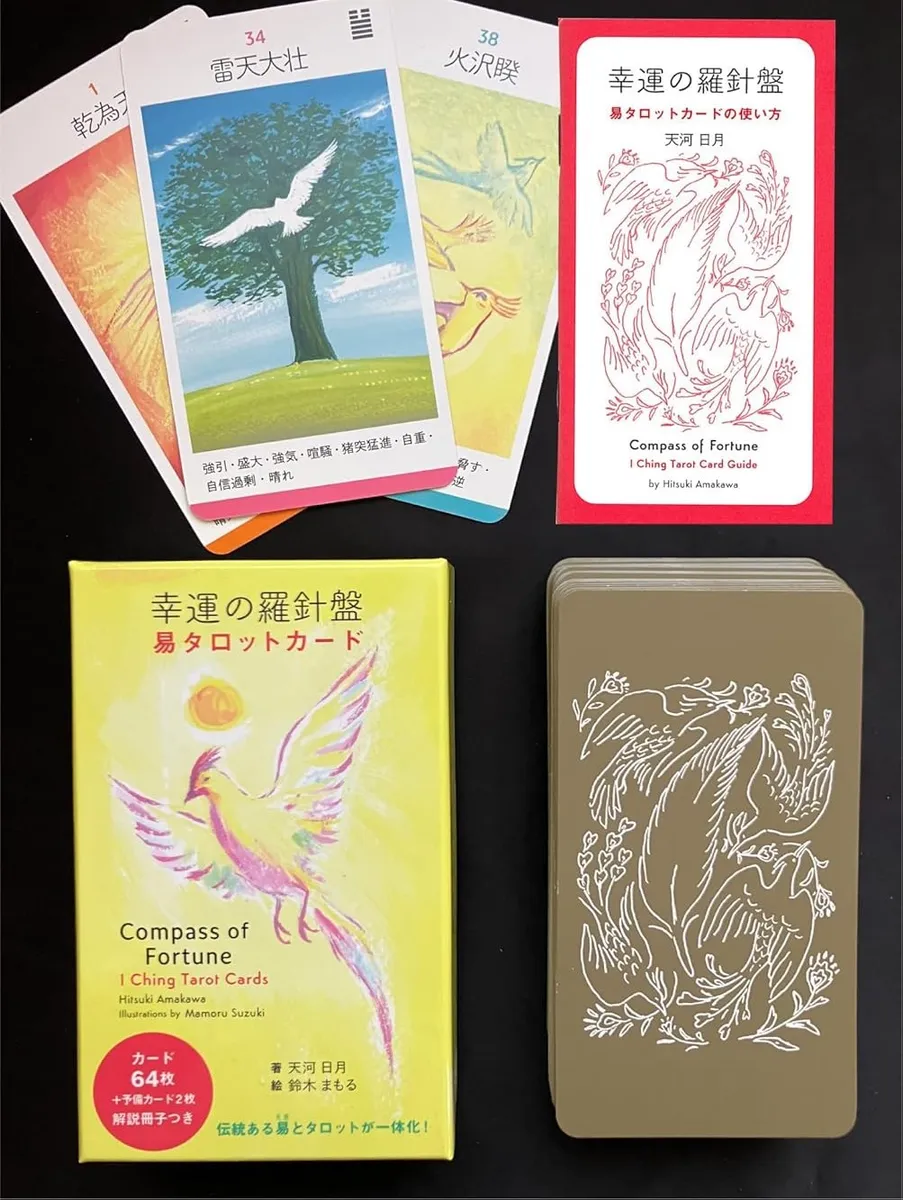

『幸運の羅針盤 易タロットカード』では、基本となる八卦の象意や64 卦の意味そのものをベースとしており、誰でも簡単に占うことができます。鳥と自然がモチーフの、美しいカードです。ぜひ、迷いや悩みにお役立てください。

(オレンジページ刊『幸運の羅針盤 易タロットカード』より抜粋・加筆)

関連記事

原文/天河日月 カードイラスト/鈴木まもる 文/編集部・嶋田